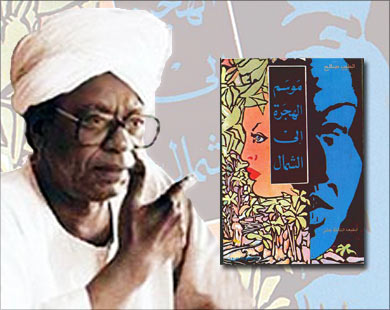

“موسم الهجرة إلى الشمال”.. رواية سودانية مدهشة ما زالت تتجدد منذ 50 عاماً

“تلفتُ يمنة ويسرة فإذا أنا في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، لن أستطيع المضي ولن أستطيع العودة”… هكذا لخَّص بطل رواية “موسم الهجرة إلى الشمال”، حالة الضياع، والانقسام والصراع التي يعيشها المواطن في دول العالم الثالث.. ذلك لان الهوية الوطنية والمواجهة بين الثقافات والتأثير على الهوية الأصلية هي من المواضيع المتكررة في الأدب، وخاصة أدب ما بعد الاستعمار، هذا الأدب يتناول الاتصال الحضاري والجنسي بين المواطنين والمستعمرين وتأثير هذا التمازج الثقافي على الهوية الوطنية، ومن خلال هذا الاتصال الثقافي، غالباً ما تصبح الهوية الأصلية عرضة للضياع والتفكك، إنها تقدم صورة من صور التوتر بين الثقافة الأوروبية الغربية والثقافة الأفروعربية الشرقية.

إن هذا الاتصال الحضاري بين المستعمر الأوروبي والمستعمر يتجلَّى في رواية “موسم الهجرة إلى الشمال”، فبعد خمسين عاماً تقريباً من ظهورها، لا تزال الرواية طازجة، كيوم ولادتها، وربما لم يكتب عن رواية عربية كما كتب عن “موسم الهجرة إلى الشمال”، ولم يدخل كاتب عربي التاريخ بعمل كما فعل الطيب صالح، فالرواية أسطورته الشخصية التي عجز هو ذاته عن مجاراتها؛ لتكون رواياته الأخرى مجرد ظلال للعوالم التي خلقتها موسم الهجرة، فما زالت تثير الكثير من الجدل في الأوساط الأدبية العربية، سواء من خلال الكتب النقدية التي خصصت لتناول هذه الرواية، أو تلك الكتب والدراسات التي منحتها حيزاً مهماً فيها.

الرواية مبنية على ركنين أساسيين، يتمثلان بالبعد التاريخي والسياسي، خاصة بين المستعمِر “بكسر الميم” والمستعمَر “بفتح الميم” الذي اختبره الكاتب واعتملت في نفسه تجربة التمزق، الأحلام والأوهام ذاتها التي يعيشها “مصطفى سعيد”، بطل الرواية الذي عاصر الاستعمار البريطاني للسودان ودرس في مدارسهم وتعلم لغتهم وبعد أن برز نبوغه العلمي أرسلوه ليكمل دراسته في لندن، وفي عمر 24 عُين محاضراً اقتصادياً في جامعتها؛ ليعده الاستعمار ليكون تجسيداً لرمزية الأرض القابلة لأن تكون مصدراً لتغذية المصالح الإمبريالية المخبوءة؛ ليؤكد الطيب صالح في هذه الرواية الكذب والخداع الكامن في الأيديولوجيات الاستعمارية الأوروبية ويبين أثر الاستعمار المدمّر على المستعمر، ويصرّح وبصورة واضحة بأن “المهمة الحضارية” للاستعمار البريطاني في السودان تحوّلت إلى أن تكون كذباً لاستغلال الأراضي الأصلية وأناسها، أثناء محاكمة مصطفى سعيد في لندن قال له بروفيسور ماكسوول فستر كين أحد أساتذته في جامعة أكسفورد: “أنت يا مستر مصطفى سعيد خير مثال على أنّ مهمّتنا الحضاريّة في إفريقيا عديمة الجدوى، فأنت بعد كل المجهودات التي بذلناها في تنفيقك كأنّك تخرج من الغابة لأوّل مرة”.

إن صالح جعل الشخصية الرئيسية في روايته “مصطفى سعيد” ينتقم لعذابات الجنوب/ الشرق من الاستعمار على المستوى الجمعي بما ظنه إنجازاً على مستوى فردي، بأن جعله ينتقم من العدو في عرضه بإغواء النساء في المجتمع البريطاني، وإيقاعهنّ في شراكه، وممارسة الجنس معهنّ، وانتحار ثلاث منهنّ بسببه، وقَتْله للشخصيّة النسائية الرئيسية (جين موريس) في نهاية علاقته بها انتقاماً لكرامته، أو هكذا أراد أن يصوّر المسألة وقد كان لهذا كلّه تأثير واضح في القرّاء بما مثّل شيئاً من التّعويض عن الهزيمة، والانتقام للكرامة، فماضي مصطفى سعيد في لندن هو ماضي المنتقم من الاستعمار، انتقام من خلال النساء اللواتي استدرجهن وأوقعهن في غرامه وساهم ولو بطرق غير مباشرة بدفع بعضهن إلى الانتحار وقتل واحدة منهن، والنص في الرواية يعترف أكثر من مرة بمقولاته “إني أسمع صليلاً في قرطاجة.. خيل اللنبي وهي تطأ أرض القدس.. وبالليل أواصل الحرب بالقوس والسيف”.

المسألة ليست فردية تخص بطل الرواية وحده، وتنتهي بنهايته، كما أنها ليست مرحلية جيلية، يتراجع الإحساس بها مع مرور الزمن، وتعاقب القراء، بل الرواية أشد عمقاً فمصطفى سعيد واحد من الشخصيات التي يعمد المحتل والمستعمر لتبنيها وبنائها كما يجب؛ كي تخدم مصالحه في مرحلة من المراحل؛ لذلك، فهو يختار الأفراد الذين يتمتعون بالذكاء ويملكون الشخصية القوية والجرأة والشجاعة، ويرسلهم للتعلم ورفع كفاءتهم ومستواهم، على الصعيد العلمي والعملي، ولا يبخل في الصرف عليهم والإغداق عليهم بالمال والامتيازات المادية، وعلى الصعيد الشخصي، ناجح ومتفوق، تجمعه صداقات وعلاقات وثيقة مع صفوة المجتمع الإنكليزي، ويحظى بوظيفة محاضر للاقتصاد في جامعة لندن، وهو في الرابعة والعشرين من عمره، ينشر كتباً مثيرة للجدل باللغة الإنكليزية، وتتهافت عليه النساء، ويعيش حياة أقرب إلى الرفاهية والرغد، وتنبئ المؤشرات بمستقبل مرموق ينتظره ويصعد به إلى القمة، شريطة أن يقبل الذوبان في نسيج المجتمع الإنكليزي، إذاً، الأمر ليس شخصياً والصدام مع الغرب لا ينبع من خيالات ذاتية، تصنع التوتر والضيق والاضطراب.

إنها إشكالية الهوية التي تطرحها أوروبا؟

أوروبا التي تعيش هذا الصراع الآن وتريد أن تحافظ على قيمها بأن تفرض على المهاجرين والقادمين إليها أسلوب حياة قد لا يتفق مع ما يراه هؤلاء طريقة مناسبة للعيش حسب قناعاتهم، والسؤال: أليس من حق أوروبا أن تحافظ على قيمها التي رسّختها على مدار السنين؟ أليس من حق فرنسا مثلاً أن تظل فرنسا؟

موسم الهجرة تقدم جواباً: كلا، ليس من حق فرنسا ولا أوروبا ذلك، ليس من حقك أن تكون مستعمراً لسنين طويلة وتغير العالم ثم تطلب من العالم أن يتركك وحدك.

هذا هو الجواب الذي تقدمه الرواية، اختفاء الهوية النقية، الجاليات الجزائرية والمغربية في فرنسا ليست موجودة هناك بناء على صدفة تاريخية، ولا لمجرد السعي نحو حياة أفضل، بل هي موجودة نتيجة للاستعمار الذي بدأته فرنسا في الجزائر، وهذه الجاليات، في فرنسيتها، لا تقل شأناً عن أي فرنسي آخر: فرنسا هي المكان الذي يحتضن الجميع، بشروط من حق الجميع المشاركة ديمقراطياً في وضعها، وإلا فإن الاضطهاد هو النتيجة.

ولا يمكن لفرنسا التعامل مع بعض مكوّنات المجتمع باعتبارها حالات طارئة لا تنتمي إلى فرنسا النقية، فما هي فرنسا النقية؟ إنها فرنسا يصنعها الفرنسيون، ويعيدون صناعتها دوماً، والفرنسيون اليوم أجناس وأعراق وأديان شتى؛ لذلك فإن قضية اللاجئين والجاليات في أوروبا تشير إلى مشكلة أوروبا ذاتها: أوروبا التي تصر على أنها ذات هوية ثقافية تفصلها عن الآخر، ونفس اللحظة تريد أن تعيش عصر ما قبل وما بعد الاستعمار، تريد أن تكون “أوروبا” عصر النهضة بمميزاته، و”أوروبا” الاستعمار، بمكتسباته.

تعد الرواية من أهم الروايات العربية التي تعرضت إلى الصدام الثقافي والحضاري بين الغرب والشرق، وإلى المهاجرين من الشرق، لغة السرد أنيقة ومتينة، لغة الراوي سلسة تمتاز بثراء المفردات وقوتها، وأسلوب السرد كان مزيجاً بين المباشر والرمزي، وربما تتفاوت الآراء من قارئ إلى آخر حول مغزى الرواية.